売上をあげるための活動である「マーケティング」と、モノなどの見た目を整える「デザイン」。

一見まったく違うフィールドの話に感じますが、実はマーケティングにおいてデザインは不可欠なものなのです。

この記事では、BPSでマーケティングを担当している私が、なぜマーケティングにデザインが不可欠なのか?マーケティングで成果を上げるデザインとはなんなのか?を、マーケティング・デザインの初心者にも分かるように解説していきます。

マーケティングで成果を上げるうえでなぜデザインが不可欠なのか?

まずどのような場面でデザインが必要とされているか見てみると、いかにマーケティングにおいてデザインが重要であるかが分かります。

特にIT化が進んだ現代ではWebマーケティングの重要性が高まり、同時に「バナー」「Webサイト」などデザインが必要なマーケティング手法が一般的です。今回は主にWebマーケティングを主としたマーケティングにおけるデザインの重要性について解説しています。

1. 自社商材やその説明を「目に留めて」もらうため

さらに今は街にもWeb上にも広告が溢れ、さらにはSNSや動画配信サイトでスピーディにコンテンツを消費できる、情報過多な時代。

そのような時代に自社の広告がターゲットの目に留まるためには、ターゲットにとって「自分に関連がある」「自分に必要なものだ」と思わせるデザインである必要があります。

たとえば税理士事務所のディスプレイ広告がポップで子ども向けのようなデザインだと、そもそも税理士事務所の広告だと認識できない可能性があり、「税理士事務所を探している人」の目に留まりにくくなります。

仕事中のPCにもプライベートのスマホにもバナー広告が溢れている現代において、「自分向けの広告だ」「知りたい情報が書いてありそう」とまず目を留めてもらうというのはとても大事なことなのです。

2. 自社商材の説明を「読ませる」ため

現代はとにかく、自社商材の説明を「読んでもらう」にも工夫が必要な時代です。

対面・電話での販売がメインだった時代に比べ、Web上で商材を売る場面が増えた現代、マーケティング活動においてデザインが重要になる場面も増えています。

法人向けサービスを例に挙げると、

- Web広告をクリックして、

- LP(ランディングページ: 商材の紹介ページのこと)を読んで、

- フォームから資料請求をして、

- PDFの営業資料を見て、

- 導入を決める…

という過程に「読みづらいからいいや」と離脱されるポイントがたくさんあります。

この過程で離脱させないための設計を行うのが、マーケティングにおけるデザインの重要な役割の一つです。

またブログなどでコンテンツマーケティングをするにも、まずは読まれないと、目的のページ(LPや資料請求フォームなど)に辿り着く前に離脱されてしまいます。改行位置ひとつとっても、

単語の途中で区切ってしまうとこのよ

うに読みづらくなってしまいますが

単語ごとに区切ることを意識すると

読みやすくなります。

ブログサイトは文章の内容ももちろん重要ですが、上記のような改行や、文字サイズ・フォント、効果的な装飾など、「読まれるデザイン」も重要なのです。

※「コンテンツマーケティングとは?」というところから知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

3. 自社商材の強みを「伝える」ため

自社商材の強みを伝える場面は、BtoB(法人向け)商材だとLP(商材紹介ページ)や営業資料がメインになってきています。

BtoC(一般消費者向け)商材でも、通信販売が一般化しており、広告リンクから専用LPに誘導して商品を購入する流れがかなり増えました。こちらに関しては、Instagramのインフルエンサーが紹介している化粧品や健康ドリンクなどが分かりやすい例でしょう。

LPにしろ資料にしろ、ページの構成が整理されていないと伝えたいことがうまく伝わりません。

テキストの内容は同じでも、見出しを付けたり、レイアウトを工夫して情報の整理=デザインを行うことで伝わりやすさが変わります。

それこそ情報過多で同じようなモノ・サービスに溢れる現代においては、「なんか分かりづらいから他社でいいや」と離脱される原因にもなります。

昔は「いいものを作れば売れる」な時代もありましたが、今では「いいものに溢れてるからどれでもいい」になってしまっている、と思った方が良いでしょう。

「どれを選んでも失敗はしない」なかで、機能面や費用面での優位性などをデザインで伝わりやすくすることが、現代のマーケティングにおいて大事なことなのです。

4. 自社商材に「辿りついてもらう」ため

せっかくLPを見てもらっても、資料請求や問い合わせなど、成約に繋がるまでの導線が分かりづらいとマーケティングの目的である「売上向上」は達成できません。

つい「資料請求も問い合わせも申し込みも目立たせたい!」と思ってしまいがちですが、どれを選べばいいか一目で分からないと離脱に繋がりやすくなります。

LPも、CTA(資料請求はこちら!というボタンなど)も、フォームも、「成約まで誘導する」「離脱させない」ための視覚的工夫が必要。その大きな助けになるのが、情報整理や視線誘導などのデザインなのです。

5. 自社商材の良さを「強化する」ため

マーケティングの目的は「商材を売る」ことなので、その商材をより魅力的にする必要があります。

たとえば化粧品のパッケージなら、ターゲットが部屋に置きたい!手に取りたい!と思うデザインで目を引くことも重要です。

Webサービスも例外ではなく、トライアル期間に「使いやすい!」「今後も使いたい!」と思ってもらう必要があり、その使いやすさの大部分を占めるのが画面デザイン(UI/UX)です。

「感情マーケティング」「共感マーケティング」という言葉もあるように、人間は機能性や費用対効果などの理屈だけでなく、「手元に置いておきたい」「なんか使いやすい/使いにくい」という感覚が購買行動に繋がることもあります。

その感覚を言語化し論理的に設計するのが、マーケティングにおけるデザインの重要な役割です。

※画面デザインについては弊社デザイナーが書いたこちらの記事もおすすめです。

マーケティングで成果を上げるデザインの共通点とは?

マーケティングで成果を上げる(=成約や購入に繋がる)デザインには、以下の3つの共通点があります。

1.「次の行動」が分かりやすい

LPや広告では、「次の行動」が分かりやすいデザインになっていると、より狙った効果が得られます。

「資料請求をダウンロードする」「料金を見る」など、次のアクションが分かりやすいテキストを、目立つ色で囲むのが一般的。

また、どれも大事な情報だからと情報を詰め込み過ぎないことも大事です。

情報量が多いと、読みづらいだけでなくユーザーを迷わせてしまい、最終的に何も印象に残らなくなってしまいます。

特に申し込みフォームは、購買意欲が高いターゲット層が辿り着くページであるため、「迷わせない」「めんどくさがらせない」シンプルな設計にしましょう。

どうしても必要な情報は「イラストやアイコンで代用する」「注釈は小さく表示する」「文字数の少ない言葉で言い換える」などの工夫が必要です。

2. ターゲットに合っている

デザインは見た目のおしゃれさだけでなく、ターゲットに合っているかという視点も重要です。

ターゲットが使う言葉、ターゲットに馴染みのある色やフォント(サイズ含む)、ターゲットに抱かせたい印象を加味してデザインを決める必要があります。

たとえば高齢者向けサービスであれば、文字は大きめで横文字は少なく読みやすさ重視にする必要があります。

しかし、20代向けのサービスでそういった「読みやすさ」を最優先してしまうと、「なんかダサい」という印象になりかねません。

(もちろんあくまで傾向の話であり、読みやすい文字がすべてダサいというわけではありません。)

また同じピンク色でも、淡いピンクであれば「優しい・可愛らしい」印象になりますが、ショッキングピンクだと「エネルギッシュ・派手」という真逆な印象になってしまいます。

そもそもマーケティングや広報活動においても、ターゲットを明確にしたうえで訴求方法や手法を変えますよね。

デザインも同じで、細かな違いで伝わり方が変わるため、ターゲットに合った色・フォントなどの表現の使い分けが必要になるのです。

3. 視線を誘導する構成になっている

特にLPや営業資料、チラシなど情報量の多いコンテンツでは、重要な情報を分かりやすくまとめ、読みやすい順番に視線を誘導する構成になっていることが重要です。

たとえばLPでは、見出しと本文の形式にすることで「ここには何が書かれているのか」が分かりやすくなります。

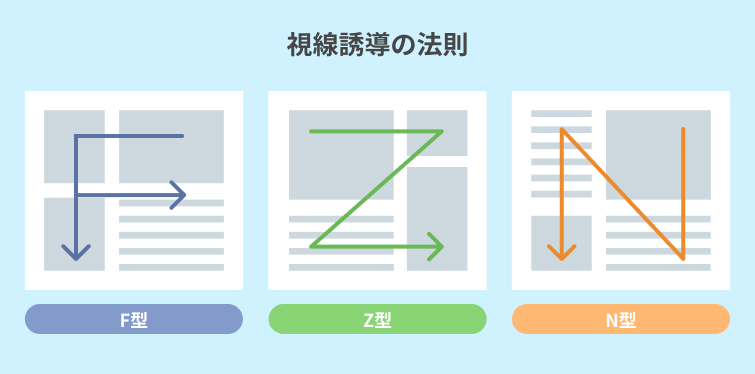

また、「F型・Z型・N型」などユーザーの基本的な視線パターンに則って配置することで、ユーザーがストレスなく読み進めやすくなります。

- F型:横書きの文字を左上から右下にかけてZ字型に配置する基本的な視線誘導。バナーやチラシに多い。

- Z型:横書きの文字を上から下にかけてF字型に配置する視線誘導。一覧系の表示に多い。

- N型:文字を右上から左下にかけてN字型に配置する視線誘導。雑誌やパンフレットなど縦書きのコンテンツに多い。

マーケターにデザインの知識は必要か?

では、企業のマーケティング・広報を担当する人は、デザインの知識があった方がいいのでしょうか。

私個人の感覚としては、「ターゲットにマッチしているか」「CTAの誘導は自然か」などといった、あくまでマーケティングの範囲でのデザイン知識は持っていた方が良いと思います。

もちろん自分でデザインできるくらいの知識・スキルがあるに越したことはありませんが、マーケティングという領域でも学ぶべきことは日々刷新されていくため、餅は餅屋、デザインはデザイナーに任せるのが一番かなという感覚です。

SEOを含むマーケティングの視点を持ったデザイン制作会社もあるため、「マーケティング視点で成果が出そうなデザインが分からない」という方は、そういった会社に依頼するのがオススメです。

弊社のデザインチームもSEOを加味したデザイン制作を得意としているため、LP制作などは基本的に自社のデザインチームに依頼しています。

「成果の出るデザイン」ならBPSにおまかせ!

弊社BPSのデザインチームは、他社からのWebデザイン案件の受注実績も多数あります。

開発会社のデザインチームであるため、WebシステムのUI/UXに関する知識も豊富です。

LPやチラシのデザインはもちろん、Webサイト・EC制作、Webシステム・アプリのデザインまで、幅広く対応しています。

Webシステムやアプリの画面デザイン実績も多いため、「開発」に寄り添った提案ができるのも強みです。

マーケティング担当の私視点では特に、ターゲットの特徴を詳細に言語化したうえでそのデザインを使うシーンなども細かくヒアリングして進めてくれるため、安心して依頼できます。

LPやバナー制作を依頼することが多いのですが、原稿をそのまま使うのではなく、「こうしたほうがターゲットに刺さるのではないか」という提案もしてもらっています。

他社にLPデザインなどを依頼したこともあるのですが、手前味噌ながらここまで細かく要望を深掘りしてくれる会社はなかなかないです。

もちろんLPでもしっかり成果に繋がることも実感しています。

最近リリースしたモバイルオーダーシステム「すぐメシくん」も、LP公開後1カ月ほどでコンバージョン数(資料請求などの問い合わせ数)が早速3件発生。その後も右肩上がりに増加しています。

- マーケティング視点があるデザイナー依頼したい

- 開発会社のデザイナーに使いやすいUI/UXの画面デザインを依頼したい

これら両方の要望を叶えてくれるのが、弊社のデザインチームの強みだと思っています。

開発会社なので、もちろんデザインだけでなく開発まるごとご依頼いただいても構いません。

マーケター視点でも信頼でき、成果も出る弊社のデザインチームへ、まずはぜひお見積り・ご相談してみてください!